|

|

|

粤菜,作为中国四大菜系及八大菜系之一,其影响力已超越国界,与法国大餐并驾齐驱。广东海外华侨数量众多,占全国六成,这为粤菜在全球的传播奠定了坚实基础。因此,在世界各地的中菜馆中,粤菜成为了不可或缺的主角。

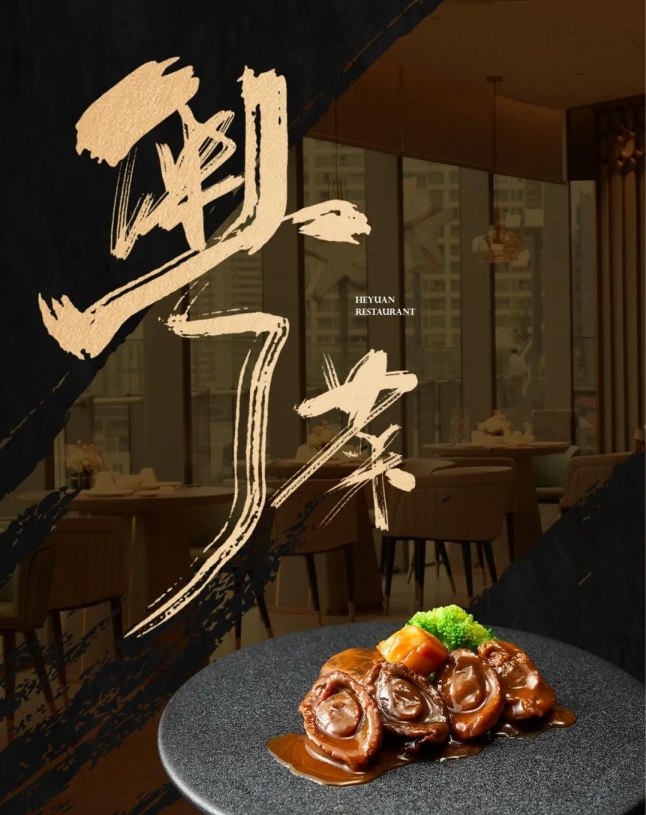

图丨金黄诱人的脆皮烧鹅 脆皮烧鹅,作为粤菜的佼佼者,其金黄的外皮与鲜嫩的肉质相映成趣,每一口都充满了惊喜。这道菜不仅深受当地人喜爱,更在全球范围内赢得了无数食客的青睐。

粤菜的历史

粤菜中的广府菜,融合了顺德、南海、番禺、东莞、香山、四邑、宝安等地的风味特色,同时汲取了京、苏、淮、杭等外省菜以及西菜的精华,自成一派。其用料广泛,选料珍奇,配料精巧,不仅善于在传统中寻找灵感,更勇于在模仿中寻求创新,以满足食客的多样化需求。 在烹调技艺上,粤菜显得多样且善变,用料奇特且广泛。炒和爆是其主要烹调手法,同时烩、煎、烤等技巧也运用得当。其菜肴追求“五滋”(香、松、软、肥、浓)和“六味”(酸、甜、苦、辣、咸、鲜),既保证了口感清而不淡,鲜而不俗,嫩而不生,油而不腻,又体现了时令性强的特点。在季节转换时,粤菜能灵活调整口味,夏秋时节尚清淡,冬春之际求浓郁,真正做到了应季而变。

图丨白切鸡 白切鸡是粤菜中的一道经典佳肴,以其独特的烹饪技巧和鲜嫩的口感而著称。在烹制过程中,鸡肉经过精心煮制,保留了原汁原味,再配以特制的调料,使得整道菜肴既美味又营养。白切鸡不仅象征着粤菜的精湛技艺,更体现了广东人对食材的尊重和对口感的追求。 粤菜的起源与发展

粤菜,这一拥有深厚历史底蕴的菜系,可追溯至两千多年的汉初。随着历史的演进,中原移民的南迁带来了“烩不厌细,食不厌精”的中原饮食风尚,与广东本地的烹饪技艺和食材特色相结合,逐渐形成了独具特色的粤菜文化。在漫长的岁月里,广东人民不仅继承了中原饮食文化的精髓,更博采众长,不断推陈出新,最终造就了菜式繁多、烹调精细、口感独特的饮食风格。这使得粤菜在近百年来成为国内乃至全球最具影响力和代表性的饮食文化之一。

烤乳猪

烤乳猪,这道令人垂涎的粤菜佳肴,以其金黄诱人的外观和鲜嫩多汁的口感著称。它不仅是广东地区传统节日和喜庆场合的必备佳肴,更是展现了粤菜“烩不厌细,食不厌精”的烹饪理念。每逢佳节或喜庆时刻,一盘热气腾腾、香气四溢的烤乳猪总能成为餐桌上的焦点,寓意着团圆、富贵与吉祥。

粤菜的形成

粤菜,这一独具特色的菜系,其形成与发展深深根植于广东的地理、经济与文化土壤之中。广东,这个亚热带地区的瑰宝,拥有得天独厚的饮食条件,濒临南海,雨量充沛,四季常青,物产丰饶。自古以来,广东人的饮食就以其选料的精细和烹调的多样而著称。西汉时期的《淮南子·精神篇》就记载了粤菜对选料和烹调的精湛技艺。随着中原移民的南迁,中原的“食不厌精,脍不厌细”的饮食风尚也传入广东。经过岁月的沉淀与融合,广东不仅继承了中原饮食文化的精髓,更博采了外来及各方的烹饪精华。结合本地的口味、嗜好和习惯,广东菜不断推陈出新,形成了如今菜式繁多、烹调考究、品质上乘的饮食特色,近百年来更是成为国内最具代表性和世界影响力的饮食文化之一。

粤菜在烹饪技艺上展现出极大的灵活性,不仅吸收了外地,特别是中国北方的烹饪技艺,还融合了西餐的烹饪精髓,真正做到了贯通中西。粤厨们继承了广东人那种灵活多变的思维方式,对食材的研究永无止境,致力于将每一道菜都加工得更加美味,以满足人们对于美食的追求。

粤菜以其海纳百川的胸怀,善于汲取各家之长,为我所用,不断创新。在移植过程中,粤菜并未生硬地照搬其他菜系或西餐的做法,而是结合广东原料的广泛性和口味的清鲜特点,进行巧妙的改良和创新。例如,由北方的“爆法”演进为“油泡法”,由整形烹制的“扒”改进为分别烹制分层次上盘的“扒”,这些都极大地扩大了用料范围。同时,引进西餐的焗法、吉列炸法、猪扒、牛扒等烹饪方法和名菜,经过改造后成为粤菜的独特风味。此外,借鉴西餐的SAUCE(调味汁)做法,粤菜还首创了独特的酱汁调味法,进一步丰富了菜品的口感和层次。这些创新举措无不体现出粤菜在烹饪艺术上的卓越成就。脆皮烧肉,色泽金黄,外皮酥脆,肉质鲜嫩多汁,每一口都充满了诱人的香气。这是粤菜中的一道经典佳肴,以其独特的烹饪技巧和口感,赢得了无数食客的喜爱。

粤菜的发展

广东的饮食文化深受中原影响,这得益于历代移民带来的丰富中原饮食文化。特别是在宋代,大批中原移民南下珠三角,进一步推动了粤菜的形成与发展。南宋以后,粤菜的烹饪技艺和独特风味逐渐显现,这得益于宋朝南迁时,众多御厨和官府厨师汇聚广东,尤其是羊城地区。

随着宋、元时期的商业繁荣,广州成为内外贸易的重要口岸和港口城市,商业的兴旺也带动了饮食服务行业的崛起。这一时期,粤菜、粤点和粤式饮食逐渐形成了一个完备的体系,广州的茶楼、酒店、餐馆和小食店遍布街头巷尾,食品种类丰富,款式多样,令人叹为观止,于是有了“食在广州”的美誉。

到了清末,广州的酒家如福来居、贵联升、品连升等已久负盛名,而四大酒家文园、南园、谟觞、西园更是名声显赫。此外,茶楼如陶陶居、惠如楼、莲香楼等也深受市民喜爱,它们主要分布在十八甫、财厅前和长堤一带。其他小食店更是数不胜数,遍布全城,为广州的饮食文化增添了更多色彩。

粤菜在追求创新的同时,也深受传统南国风味的影响。几千年来,粤菜以选料广博奇杂为特色,注重菜肴的鲜、爽、嫩、滑,这种独特的烹饪理念为创新提供了丰富的土壤。尽管时代在变,但传统的美食如薄皮鲜虾饺、干蒸烧卖、糯米鸡等依然深受喜爱,这充分证明了广府菜系深厚的文化底蕴。

图丨清蒸东星斑

清蒸东星斑,一道充满南国风味的粤菜佳肴。东星斑,这一被誉为“斑中之王”的鱼类,以其鲜嫩的肉质和独特的烹饪方式,成为了粤菜中的一道靓丽风景线。在追求创新与传承并重的粤菜烹饪理念下,清蒸东星斑不仅保留了鱼肉的原始鲜美,更通过精湛的烹饪技艺,将其提升到了一个新的美食境界。

声名鹊起,食在广州

清代上海五口通商后,广东人纷纷涌入,从事商贸活动。在沪广东人数量激增至四五十万,随之粤菜馆如雨后春笋般涌现,逐渐赢得了上海人及其他移民的青睐,尤其是众多文人。这些文人在繁荣的商业传媒中大肆宣扬,使得“食在广州”的美誉不胑而走。 杭州人徐珂,这位客居上海的著名人士,在其所著的《清稗类钞》和《康居笔记汇函》中,对粤菜赞不绝口,甚至将其提升到人文层面。他在《粤多人才》中写道:“我热爱粤地的歌曲,我钟爱粤点的美食。” 民国时期,岭南饮食在经济和北伐的推动下向北发展,与北京的谭家菜和太史菜相得益彰,共同开启了“食在广州”的新篇章。而在上海,海派粤菜以其独特风味赢得了“国菜”的美誉,进一步推动了“食在广州”的美食文化达到时代巅峰,成为“表征民国”时期饮食的最高境界。 |

|